ごきげんよう。

「ケンタロウのデリバリーキッチン」へようこそ。

※デリバリーキッチンについて知りたい方はコチラより♪

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

冷蔵庫に入れているのに、食材がすぐ傷む…。

「保存方法、間違っていない?」と不安になること、ありませんか?

暑くて忙しい毎日、料理の時短は欠かせません。

しかし、いざ調理しようとすると「アレ、もう使えない…?」なんてこと、よくありますよね。

食材ロスは家計にも直結する深刻な問題です。

本記事では、夏に特に注意したい「食材保存のNG行動」を5つ厳選し、その正しい対処法をわかりやすく解説します。

実は、間違った保存の仕方をしている人は意外と多いんです。

たとえば、冷蔵庫の温度設定が高すぎたり、ラップの使い方を誤っていたり…。気づかないうちにやっている習慣が、食材の劣化を早めてしまっていることも。

私たち家族も、息子(現在0歳9か月)を育てながら、毎日バタバタ…。

「ちょっとでもムダを減らしたい」という思いから、保存方法を見直すことにしました。

その結果、野菜の持ちが2~3日伸びただけで、ムダ買いが激減し、食費も自然と節約できたんです。

この記事では、夏にありがちな保存ミスや、食材ごとの適切な保存法(冷蔵・冷凍・常温)や、見落としがちな冷蔵庫の設定ポイントといった内容を解説していきます。

「なんとなく保存」から卒業して、賢く・安全に・おいしく食材を守りましょう。

読み終える頃には、「保存の仕方、これで合ってる!」と自信を持てるようになるはずです。

間違っていない?夏の食材保存でやりがちな5つのNG行動

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

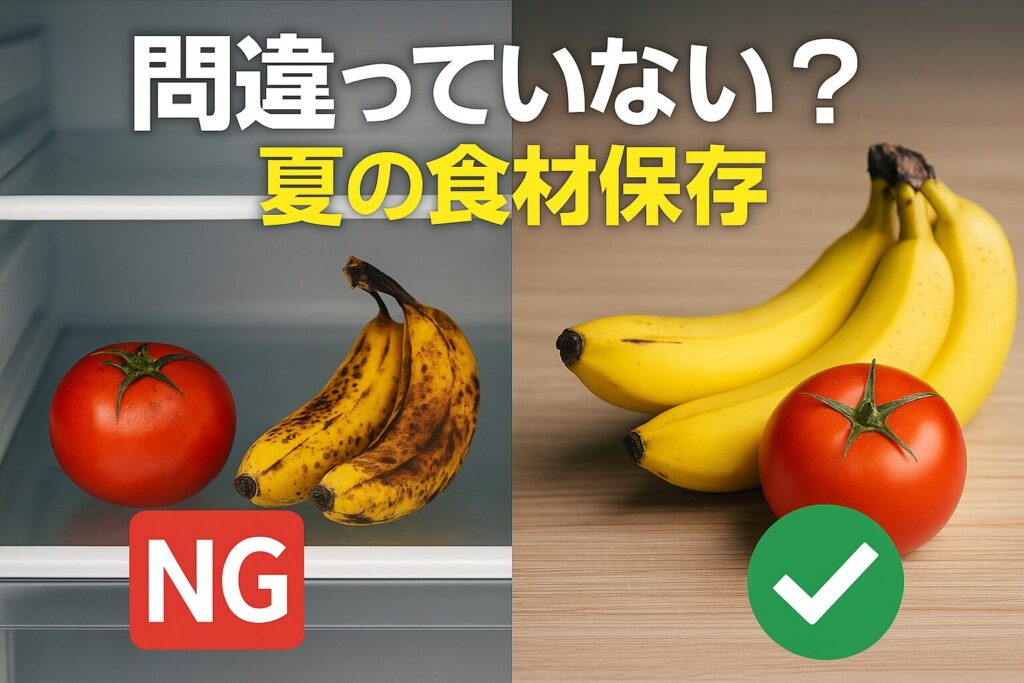

NG1:なんでも冷蔵庫に入れれば安全だと思っている

まず見直したいのが、「すべての食材は冷蔵庫で保存すれば安心」という思い込みです。

実際には、冷蔵保存が逆効果になる食材も少なくありません。

冷蔵NGの食材とは?(トマト・玉ねぎ・バナナなど)

たとえば、トマトは冷やしすぎると旨味成分である「グルタミン酸」が減少し、味がぼやけてしまいます。

玉ねぎも冷蔵庫の湿気でカビが生えやすくなり、結果的に腐敗を早める原因になります。

また、バナナは低温に弱く、冷蔵庫に入れると皮がすぐ黒ずんでしまうため常温保存が基本です。

「暑いからとりあえず冷蔵庫」は危険だと覚えておきましょう。

なお、バナナの見た目より中身の鮮度を優先したい場合には、冷蔵保存も有効です。

その際は、房の根元(王冠部分)をカットし、1本ずつポリ袋やラップで小分けにして冷蔵庫へ。

このひと手間で、エチレンガスの発生を抑え、追熟スピードをゆるやかにすることができます。

見た目の皮は黒くなりますが、中身は白く、甘さを保ったまま長持ちさせられるというメリットがあり、フードロス削減を意識する家庭にもおすすめの保存法です。

常温保存に適した環境と条件

常温保存といっても、どこでもいいわけではありません。

特に夏場は室温が30度近くになる日も多く、高温多湿の環境では常温保存もリスクが高まります。

農林水産省の資料によると、野菜や果物の常温保存に適した温度はおおむね13〜18℃程度とされており、風通しがよく直射日光の当たらない場所が望ましいとされています(※出典:農林水産省)。

我が家では、シンク下や電子レンジの近くなどの「つい置いてしまう場所」は避けて、北側の涼しいスペースを使うようにしています。

たったそれだけでも、バナナのもちが一日違うこともあります。

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

NG2:冷蔵庫の詰め込みすぎが当たり前になっている

冷蔵庫は詰めれば詰めるほど効率が下がることをご存じでしょうか?

とくに夏は冷蔵庫に入れる量が増えがちですが、それが食材を傷ませる原因になることもあります。

冷気の流れを妨げる配置のリスク

冷蔵庫内の冷気は、庫内全体に循環することで均一な温度を保ちます。

しかし、ぎゅうぎゅうに詰めることで冷気が流れなくなり、一部の食材だけが高温になって腐りやすくなるのです。

特にドアポケットや最上段は冷気が届きにくいため、温度管理が難しい場所です。

そこに傷みやすい食材を置いていると、すぐに変色・腐敗が始まってしまいます。

適切な収納量と整理整頓のポイント

メーカー推奨の収納量は「庫内容積の70%以下」。

それを超えると冷却効率が大幅に落ちるとされています。

私はこれを意識してから、食材の重なりをなくす、立てて収納するなど、見やすく取り出しやすい配置を心がけるようになりました。

結果的に、買い忘れや同じものを二重に買う無駄も減り、時短・節約にもつながっています。

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

NG3:冷凍すればなんでも長持ちすると信じている

冷凍保存は確かに便利ですが、「なんでも冷凍すればOK」という考え方は間違いです。食材ごとに適した処理とタイミングがあります。

食材別・冷凍保存の注意点(葉物・豆腐・卵など)

たとえば、葉物野菜は生のまま冷凍すると食感が悪くなります。

さっと茹でてから小分けにして冷凍するのが基本です。

また、豆腐や卵も、冷凍すると水分が分離しやすく、食感が著しく落ちるため冷凍に不向きとされています。

冷凍焼け・風味劣化の原因と対策

長期間冷凍していると発生する「冷凍焼け」は、冷気によって水分が奪われる現象。

風味が落ちるだけでなく、栄養価も下がります。

これを防ぐには、しっかり密封し、なるべく空気を抜いて冷凍することが重要です。

ジップロックや真空保存容器が効果的です。

NG4:保存容器やラップの使い方を気にしていない

密閉できていないと菌の繁殖リスク大

保存する際に使うラップや容器が適切でないと、菌の繁殖を助長してしまう恐れがあります。

特に夏場は、常温に置いてある時間がほんの少しでも食中毒のリスクになります。

密閉性の高い容器を使い、ラップもぴったり貼りつけて空気に触れさせないことが大切です。

保存容器の材質や形状も意識しよう

プラスチック容器よりも、ガラス製の容器はニオイ移りがしにくく、衛生的に保ちやすいという利点があります。

また、角型よりも丸型の方が空気が残りにくいため、できるだけ密閉できる形状を選ぶのがポイントです。

NG5:消費期限・賞味期限だけを頼りにしている

「見た目・におい・手触り」でチェックする力

期限だけに頼るのは危険です。

パックの中で見えない部分が腐敗している場合もあります。

食材を判断する際には、「見た目・におい・手触り」の3点チェックを習慣にしましょう。

特に肉や魚は、ねばつきや変色に注意が必要です。

期限表示の違いと正しい意味を理解する

「賞味期限」はおいしく食べられる期限、「消費期限」は安全に食べられる期限と意味が異なります。

この違いを理解しないと、食材を早く捨ててしまうことにつながり、食材ロスが発生します。

正しい保存知識とともに、表示の読み取り方を覚えることも重要です。

正しい保存方法を知って夏の食材ロスを防ぐ

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

冷蔵・冷凍・常温、それぞれのメリットと使い分け

食材の保存方法を見直すうえで重要なのは、「どこに保存するか」ではなく、「どう保存するか」という視点です。

冷蔵・冷凍・常温にはそれぞれのメリットと特性があり、食材ごとに適した保存法を選ばなければ、せっかくの新鮮な食材もすぐに傷んでしまいます。

冷蔵保存は、10℃以下の低温で微生物の活動を抑えるのが主な目的です。

調理予定が2~3日以内であれば有効ですが、長期間の保存には向きません。

一方、冷凍保存は-18℃以下で食品を保存し、微生物の活動を完全に停止させます。

長持ちはしますが、風味や食感の劣化が起きやすい点はデメリットです。

常温保存が適しているのは、バナナやトマト、玉ねぎなど低温に弱い食材。

特に夏場は温度変化が激しいため、直射日光を避け、風通しの良い場所に置くなど、環境条件の見極めが不可欠です。

夏に特に気をつけたい保存温度と湿度の管理

夏は温度だけでなく、湿度の管理も重要なポイントです。

日本の夏は高温多湿。

この環境は、カビや雑菌の繁殖にとって最高の条件でもあります。

食材をただ冷蔵庫に入れるだけでは、完全な対策とは言えません。

特に葉物野菜やきのこ類は、湿度が高いと劣化が早まりやすくなります。

キッチンペーパーで水気を拭き取る、通気性のあるポリ袋で保存するなど、ちょっとした工夫で保存期間を2〜3日延ばすことも可能です。

冷蔵庫の中でも、ドアポケットや最下段は温度が高くなりがちなので、生肉や魚などの傷みやすい食品は冷気の強い「チルド室」に置くのが安全です。

農林水産省によると、冷蔵はおおむね1~5℃、冷凍は-18℃以下が推奨されており、この基準を超えると食中毒菌の増殖リスクが高まるとされています。

冷蔵庫・冷凍庫の温度設定は適切?見直しポイント

冷蔵庫の温度設定を変えたことがないという方は少なくありません。

しかし、保存状態を左右する要因のひとつがこの設定温度です。

特に夏は外気温の影響を受けやすく、同じ設定でも庫内の温度が上がることがあります。

夏は「強(強冷)」設定に切り替えるのが基本です。

また、冷蔵庫の中に食品を詰めすぎると、冷気がうまく循環せず、ムラのある温度環境になってしまう可能性も。

7割収納を目安に保つことで、冷気が効率よく回り、全体的に温度が安定します。

冷凍庫も同様に、食品を詰めすぎると冷気が行き届かなくなり、冷凍焼けや霜の原因になります。

冷凍庫は逆に8〜9割ほど詰まっている状態のほうが冷気が保たれやすく、省エネにもつながります。

すぐに実践できる!食材別・おすすめ保存方法一覧

野菜/果物/肉・魚/豆腐・卵などの具体例

日々の献立でよく使う食材こそ、正しく保存することで無駄なく使いきれます。

まず野菜は、葉物なら湿らせたキッチンペーパーに包んでポリ袋へ入れ、立てて野菜室へ。

根菜類(じゃがいも・玉ねぎなど)は常温保存が基本ですが、湿気と光に注意が必要です。

果物は種類によって扱いが異なります。

バナナやキウイは常温、リンゴやブドウは冷蔵が基本。リンゴは他の果物の熟成を早めるため、袋に入れて別保存が◎です。

肉・魚は買ってきたらすぐ小分けにしてラップし、ジップロックで冷凍保存。冷蔵ならドリップが出ないようペーパータオルで包み、チルド室へ。

豆腐や卵は冷凍に向かず、豆腐は水を毎日替えながら冷蔵、卵はパックのままドアポケット以外で保存します。

これらのルールは面倒に感じるかもしれませんが、無駄をなくす投資だと思えば手間ではありません。

習慣化すれば時短にも直結します。

保存テクで時短と節約を両立させるコツ

食材の保存を工夫することは、時間とお金を同時に節約できる最強の手段です。

冷蔵庫の中が整理されていれば、どこに何があるかすぐに把握でき、買い物リストを作る手間も減ります。

また、食材の下処理をあらかじめしておく「下味冷凍」は、調理時間の短縮だけでなく、味がしみ込んで美味しさもアップします。

毎朝の弁当作りや帰宅後の晩ご飯がラクになると感じている家庭は少なくありません。

我が家でも共働きの忙しさの中で、「もうひと手間をかける余裕がない」という日々が続いていました。

でも、保存法を工夫するだけで週末のまとめ買いがうまく回るようになり、食材ロスも激減しました。

食材が長持ちすると買い物の頻度が減り、結果として食費もダウン。

保存術はまさに「暮らしの防衛術」と言えるでしょう。

まとめ:保存方法を見直すだけでムダが減る!

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

食材のムダ=お金と時間のロスにつながる

食材のムダは、見えないお金と時間を奪う大きな損失です。

冷蔵庫の奥で傷んだ野菜、冷凍庫の奥に眠ったままの肉…。

それらが捨てられるとき、同時に失われるのは、買い物に費やした労力、調理に向けた時間、そして無駄にした食費。

「食材をムダにしてしまった」と感じたときの小さな罪悪感は、家計管理にも精神面にもジワジワ効いてきます。

特に子育て家庭や共働き世帯にとって、食材のムダ=ライフスタイルのゆとりを失うことに直結します。

それを防ぐには、「買ったらしまう」だけでなく、「どう保存するか」を意識することがスタートライン。

正しい保存方法を知るだけで、1週間の食材の寿命が変わり、結果として週末の買い物ペースや献立作りの余裕も変わってきます。

「間違っていない?」と感じたら見直すタイミング

「冷蔵庫に入れているのに食材が傷む」、「なんとなく保存しているけど正解がわからない」と感じる瞬間があったら、それは見直しのサインです。

保存の仕方は、家庭によっても季節によっても変わります。

毎年同じ夏でも、冷蔵庫の中身や電気代の影響、食材の回転数などに違いが出るのが実情です。

また、小さなお子さんのいるご家庭では、食中毒対策もより慎重になります。

我が家では息子が離乳食を始めたタイミングで、冷蔵室と冷凍室の使い方を一から見直しました。

「なんとなく」でやっていた保存が、いつの間にか家族の健康リスクになっていたかもしれないと思うと、背筋が伸びました。

もしあなたも、「今の保存法って本当に合ってるのかな…?」と一度でも思ったことがあれば、この記事をきっかけに見直してみてください。

それはムダを減らすだけでなく、家族の健康と暮らしの質を守る大切な一歩になります。

正しい保存習慣で、毎日の料理がもっと楽しくなる

「使いたいときに、ちゃんと新鮮」という状態が当たり前になると、料理の段取りは大きく変わります。

メニューを決めるとき、冷蔵庫の野菜室を開けて「あ、これまだイケる」と思える安心感は大きな時短効果です。

さらに、下処理済みの冷凍肉や切ってある野菜があれば、献立のバリエーションも自然に広がるでしょう。

私たちのような忙しい家庭にとって、料理が義務ではなく「ちょっと楽しい家事」になれば、それだけで生活の満足度が変わってきます。

毎日バタバタしていても、ムダがないって気持ちいいんです。

保存方法を見直すことは、料理の質や気持ちの余裕にまで影響すると感じています。

だからこそ、正しい保存習慣は覚える価値がある。今日からでも始められることばかりです。

最新情報はXで発信中!

リアルな声等を @busylifekitchen で毎日つぶやいています!