おはようございます。

「ケンタロウのデリバリーキッチン」へようこそ。

※デリバリーキッチンについて知りたい方はコチラより♪

また、ファミリーファイナンスについて知りたい方はコチラより♪

「最近、食費がどんどん増えている…」

「節約したいけど、無理なく続けられる方法が知りたい!」

そんなお悩みをお持ちではありませんか?

実は、食費の見直しをするだけで、毎月3万円以上節約できる可能性があるんです!

さらに、保険や資産運用の見直しも併せて行うことで、家計全体を最適化し、将来の貯蓄を増やすことが可能になります。

特に、固定費を削減することは、家計管理において最も効果的な方法の一つです。

本記事では、「食費を見直して月3万円節約する具体的な方法」に加え、

・節約と並行して、保険を見直すメリット

・資産運用を活用しながら、無理なく貯蓄を増やすコツ

について詳しく解説します。

「節約=我慢」ではなく、賢く支出をコントロールし、生活の質を落とさずにお金を増やす方法をお伝えするので、ぜひ最後までご覧ください。

それでは、食費の見直しで大きく節約するコツから見ていきましょう!

食費を見直して月3万円節約!家計を最適化する方法

なぜ食費を見直すことが重要なのか?

家計の節約を考えるとき、多くの人は「節約=我慢」と捉えがちですが、食費を見直すことで無理なく毎月3万円の節約が可能です。

家計の中で食費が占める割合

総務省の家計調査によると、一般家庭の支出の約15〜20%が食費にあたります。

家族の人数やライフスタイルによって異なりますが、例えば4人家族の食費が月8万円なら、そのうち3万円をカットするだけで年間36万円の節約になります。

節約が成功すると生活の余裕が生まれる理由

食費を削減することで、浮いたお金を貯蓄や資産運用に回すことができるため、将来の安心にもつながります。

また、余裕が生まれれば、旅行やレジャー、自己投資にも資金を充てられます。

無理なく節約するためのマインドセット

食費の節約は、「食事の楽しみを減らす」のではなく、賢く買い物し、無駄をなくすことがポイントです。

「安いから買う」のではなく、「必要なものだけを買う」意識を持つことで、無理なく支出を抑えることができます。

食費を見直すだけで月3万円節約できる!具体的なポイント

まずは現状を把握!1カ月の食費を記録してみよう

節約の第一歩は、現在の食費がどのように使われているのかを知ることです。

家計簿アプリやエクセルを活用して、1カ月の食費を細かく記録しましょう。

外食・コンビニ・スーパーでの支出を分類すると、どこに無駄があるのかが明確になります。

節約効果の高い「固定費」と「変動費」の見直し

食費の見直しは、固定費と変動費を分けて考えることが重要です。

- 固定費(定期的に発生する支出)…定期購入している食品、食材宅配サービス

- 変動費(その都度支払う支出)…スーパーでの買い物、外食、コンビニ利用

固定費は、サブスク型の食品サービスを見直したり、無駄な定期購入を減らすことで削減可能です。

変動費は、まとめ買いや特売を活用することで大幅に抑えられます。

買い物の仕方を変えるだけで大幅節約!(まとめ買い・特売の活用)

食費の節約において、買い物の仕方を変えるだけで驚くほどの効果が出ます。

- 週1回のまとめ買いで余計な出費を抑える

- 特売日・ポイント還元デーを狙うことでお得に購入

- コンビニ利用を減らし、スーパーや業務用スーパーを活用

特に、コンビニでのちょこちょこ買いは1回の出費は少額でも、月トータルでは1万円以上になることも。

計画的な買い物を意識することで、無駄な支出をカットできます。

宅配食材サービスを活用するメリット(時短&無駄買い防止)

「宅配食材サービスは高い」と思われがちですが、実は節約につながるポイントが多いのです。

- 無駄な買い物を減らし、必要な食材のみ購入できる

- 食材ロスを防ぎ、余計な出費を抑えられる

- 献立を考える手間が省け、時間を有効活用できる

これを機に『宅配食品サービス』に興味が沸いた方は是非当ブログをチェックしてみてください♪

保険を見直して固定費を削減!食費と同時に節約するコツ

生命保険・医療保険の適正額を知る

家計の節約と聞くと、まず食費を見直すことを考えがちですが、実は保険の見直しこそが、毎月の固定費削減に大きな影響を与えるポイントです。

特に、生命保険や医療保険は、家計の支出の中でも大きな割合を占めます。

不要な補償や過剰なプランに加入していると、無駄な支出を増やす原因になってしまいます。

そこで、自分にとって本当に必要な保障内容を見極め、適正な保険料を支払うことが重要です。

保険の見直しで家計の支出を大幅カット!

現在加入している生命保険や医療保険を見直すだけで、年間10万円以上の節約が可能になることも珍しくありません。

例えば、30代の夫婦が加入している生命保険を見直したケースでは、毎月1万円以上の保険料を削減できたという例もあります。

特に「特約の見直し」「ネット型保険への切り替え」「保障額の適正化」がカギになります。

家族構成別のおすすめ保険プラン

保険の適正額は、ライフステージによって異なります。

現在の家族構成に合った保険を選ぶことが、無駄な出費を減らす第一歩です。

- 独身の場合:最低限の医療保険+掛け捨ての低コストな生命保険

- 子育て世帯の場合:高額な死亡保障よりも、医療・入院保障の充実を優先

- 子供が独立した後:保障額を見直し、掛け金を減らす

特に、不要な特約が付いていないか確認し、今のライフスタイルに合ったプランに見直すことで、固定費を大幅に削減できます。

「払いすぎ?」不要な特約を見直すポイント

保険の特約は、一見すると安心感がありますが、実際には不要なものも多く、毎月の保険料を増やす原因になっています。

例えば、「先進医療特約」「傷害特約」「女性疾病特約」などが付いている場合、本当に必要なのかを再検討してみましょう。

特約を減らすだけで、保険料が30%以上安くなることもあります。

【PR】学費保険を見直すなら…ケンタロウのファミリーファイナンスで紹介したサービスはこちら

➡ ベビープラネットの口コミ・評判を徹底調査!学資保険や子育て世帯のための最適プランとは?

自動車保険・火災保険の節約ポイント

生命保険や医療保険だけでなく、自動車保険や火災保険も見直すことで、大幅な固定費削減が可能です。

特に、自動車保険は、保険会社ごとに料金が異なるため、見直しをするだけで年間2万円以上の節約につながることもあります。

ネット保険と代理店保険の違いとは?

自動車保険を選ぶ際に、「代理店型」と「ネット型」で迷うことがあります。

- 代理店型保険:担当者がつき、対面で相談できるが、保険料がやや高め

- ネット型保険:オンラインで契約でき、余計なコストがかからないため保険料が安い

コストを抑えたいなら、ネット型保険を選ぶことで年間1〜3万円の節約が可能です。

保険料を下げる「一括見積もりサービス」の活用

自動車保険や火災保険の見直しをする際に、「一括見積もりサービス」を利用することで、最適なプランを簡単に見つけられます。

例えば、以下のようなサービスでは、複数の保険会社を比較でき、最安値のプランを見つけることができます。

火災保険も同様に、見直しをするだけで年間1万円以上の節約が可能です。

補償内容を最適化することで、無駄な支出を抑えましょう。

このように、保険を見直すことで、毎月数千円〜数万円の固定費を削減できる可能性があります。

さらに、次のステップとして「節約したお金を資産運用に回す」ことで、効率的な家計管理が実現できます。

次の記事では、節約したお金を資産運用に回す方法について詳しく解説していきます。

節約したお金を資産運用に回す!賢い家計管理術

貯金だけじゃもったいない!資産運用の基本

食費を見直し、保険を最適化することで生まれた余裕資金を、貯金だけに回していませんか?

確かに貯金はリスクが少なく安心感がありますが、銀行に預けているだけではお金は増えません。

特に、現在の低金利時代では、普通預金の金利は0.001%程度しかなく、100万円を預けても年間10円しか増えません。

しかし、資産運用を適切に行えば、年間3〜5%のリターンを得ることも可能です。

食費を減らした分を「増やすお金」に変える方法

例えば、毎月3万円の節約に成功した場合、そのお金をただ貯金するのではなく、資産運用に回すことで将来的に大きな資産を形成することができます。

以下のシミュレーションを見てみましょう。

・貯金のみの場合(0.001%の金利)

3万円×12カ月=年間36万円(ほぼ増えない)

・資産運用した場合(年利5%で運用)

1年後→約37万8,000円

5年後→約207万円

10年後→約472万円

このように、運用するだけで、10年後には約100万円以上の差が生まれるのです。

初心者でも安心の資産運用とは?

資産運用というと「リスクが怖い」「投資は難しい」と思うかもしれません。

しかし、初心者でも安心して始められる運用方法があります。

- 投資信託:プロが運用してくれるため、知識がなくても始めやすい

- つみたてNISA:少額からスタートでき、税制優遇がある

- iDeCo:老後資金の準備に最適で、掛け金が全額所得控除

これらの方法を活用することで、リスクを抑えながら効率的に資産を増やせます。

つみたてNISA・iDeCoを活用するメリット

つみたてNISAやiDeCoは、節税メリットが大きく、資産形成を効率的に進められる制度です。

つみたてNISAの特徴

- 年間40万円までの投資が非課税

- 20年間の運用益が非課税

- 投資初心者でも安心の投資信託が対象

iDeCoの特徴

- 掛け金が全額所得控除され、税金の負担が軽減

- 老後資金を計画的に準備できる

- 運用益も非課税で再投資できる

このように、長期的にお金を増やしたい人にとって、非常に有利な制度です。

節約×投資で将来の家計を強くする!

食費を見直し、固定費を削減したら、その浮いたお金を少しずつでも資産運用に回すことで、将来の家計を強くすることができます。

少額から始められる投資の選択肢

資産運用は、「まとまった資金がないとできない」と思われがちですが、少額からスタートできる方法も豊富です。

・100円から始められる投資信託:証券会社によっては、100円から投資可能なものもあり、初心者に最適

・ロボアドバイザー:AIが自動で運用してくれるため、専門知識がなくてもOK

・ポイント投資:楽天ポイントやTポイントなどで投資ができるため、リスクゼロで始められる

このように、少額からでも投資を始めることで、資産形成の第一歩を踏み出せます。

「無理なく続けること」が資産形成のカギ

資産運用で最も重要なのは、「無理なく続けること」です。

一度に大きな金額を投資するのではなく、毎月コツコツと積み立てることで、リスクを抑えながら資産を増やすことができます。

例えば、つみたてNISAで毎月1万円ずつ積み立てた場合、20年間で約300万円の元本になります。

仮に年利5%で運用できたとすると、最終的な資産は約500万円以上に増える計算になります。

このように、「長期的な視点でコツコツ積み立てること」が、資産形成を成功させるポイントです。

【PR】初心者でも始められるFX投資サービスを紹介しました

➡ 【DMM FX】初心者でも簡単!新規登録から1回取引までの完全ガイド

ここまで、節約したお金を資産運用に回し、将来の家計を強くする方法について解説しました。

次の記事では、【簡単レシピ】食費を節約できる!時短&低コストの自炊メニューをご紹介します。

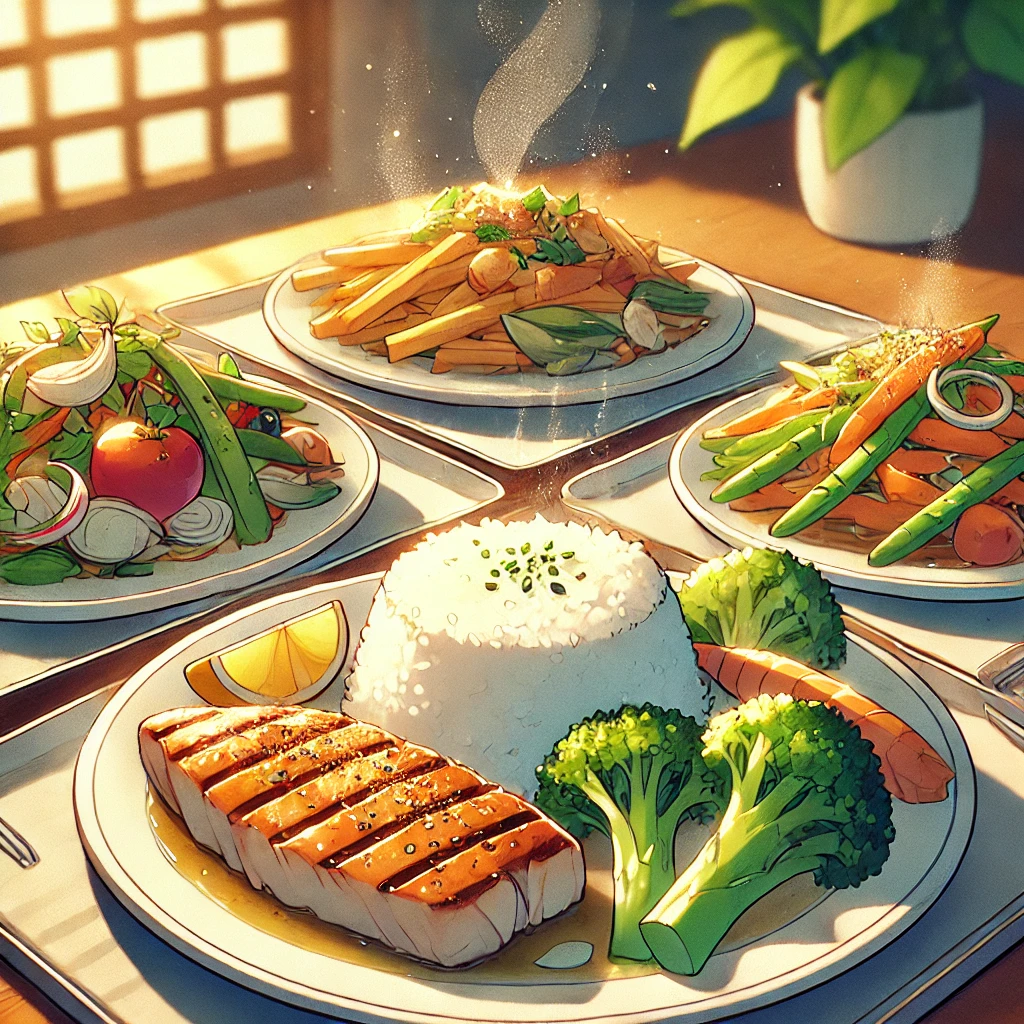

【簡単レシピ】食費を節約できる!時短&低コストの自炊メニュー

1食300円以下で作れる!節約レシピ3選

食費を見直す際に

「自炊が節約につながることは分かっているけれど、時間がない」

「手間がかかるのは嫌だ」

と思う方も多いのではないでしょうか?

実は、少しの工夫で、時短しながら食費を大幅に節約することが可能です。

「まとめ買いでお得に作れる!冷凍保存レシピ」

まとめ買いした食材を無駄なく使い切るためには、冷凍保存が便利です。

特に、鶏むね肉や豚こま肉、ひき肉は安く購入できるため、1回の調理で大量に作り、冷凍しておくのが節約のポイントになります。

例えば、「鶏むね肉の甘辛煮」は、一度に作って冷凍保存すれば、解凍するだけでお弁当や夕食のメインとして活用できます。

【材料】(2人分)

・鶏むね肉:1枚(約250g)

・しょうゆ:大さじ2

・みりん:大さじ2

・砂糖:小さじ2

・片栗粉:適量

【作り方】

1. 鶏むね肉を一口大に切り、片栗粉をまぶす。

2. フライパンで焼き色がつくまで焼く。

3. しょうゆ、みりん、砂糖を加え、絡めながら煮詰める。

4. 冷めたら小分けにして冷凍保存。

この方法を活用すると、忙しい日でも簡単に手作りのご飯を用意でき、食費の節約にもつながります。

「調理時間10分!簡単ワンプレートご飯」

ワンプレートご飯は、洗い物が少なく、調理時間を短縮できるのでおすすめです。

例えば、「ツナとキャベツのガーリックチャーハン」は、たった10分で作れます。

【材料】(1人分)

・ご飯:200g

・ツナ缶:1缶

・キャベツ:1/4玉

・にんにく:1片(みじん切り)

・しょうゆ:小さじ1

・塩こしょう:適量

【作り方】

1. キャベツをざく切りにする。

2. フライパンにツナ缶(油ごと)とにんにくを入れ、軽く炒める。

3. キャベツを加えてしんなりするまで炒める。

4. ご飯を加えて炒め、しょうゆと塩こしょうで味を調える。

このレシピなら、たった10分で作れて、コストは1食約150円。コンビニの弁当を買うより断然お得です。

「お弁当にもぴったり!コスパ最強のおかず」

節約しながら健康的な食生活を送りたいなら、お弁当を作るのもおすすめです。

簡単に作れてコスパが良いおかずとして、「豆腐ハンバーグ」を紹介します。

【材料】(4個分)

・鶏ひき肉:200g

・木綿豆腐:1/2丁

・パン粉:大さじ3

・卵:1個

・塩こしょう:適量

【作り方】

1. 豆腐の水気を切り、すべての材料をボウルに入れて混ぜる。

2. 小判型に成形し、フライパンで両面焼く。

3. 弱火でフタをし、中まで火を通す。

肉の量を減らし、豆腐を加えることでコストダウンしつつ、ヘルシーなおかずが作れます。冷凍保存も可能なので、多めに作っておくのもおすすめです。

よくある質問(FAQ)

食費を削減すると栄養バランスが崩れるのでは?

節約を意識しすぎると、栄養バランスが気になることもあります。

しかし、食材選びを工夫することで、低コストでも栄養価の高い食事を作ることが可能です。

健康的に節約するための食材選びのポイント

たんぱく質は「鶏むね肉」「豆腐」「納豆」、野菜は「キャベツ」「もやし」「にんじん」など、安くて栄養価の高い食材を活用すると、コストを抑えながら健康的な食事ができます。

保険の見直しってどこに相談すればいいの?

保険を見直したいけれど、どこで相談すればよいか迷う方も多いです。

無料相談サービスを活用すると、プロのアドバイスを受けながら最適なプランを見つけられます。

無料相談できるサービスの活用方法

最近では、オンラインでの無料相談が増えており、自宅にいながら手軽に相談できます。

複数の保険会社を比較できるサービスを活用すると、無駄な出費を抑えながら最適なプランを見つけることが可能です。

投資ってリスクが怖い…初心者でもできる?

投資はリスクがあるイメージが強いですが、「分散投資」や「長期運用」を意識すれば、リスクを抑えながら運用することが可能です。

安全に始めるための運用のコツ

最初はつみたてNISAなど、リスクが低い投資信託から始めるのがおすすめです。また、少額からコツコツ投資することで、リスクを分散できます。

【PR】初心者向けの資産運用!プロから学びたい方はこちらより

➡ 【2025年新春号】旬の厳選10銘柄!株のプロが推奨する割安成長株とは?

次の記事では、食費を見直して家計全体を最適化する方法を解説します。

まとめ:食費を見直して家計全体を最適化しよう!

ここまで、食費を見直すことで月3万円以上の節約が可能であること、さらに保険の見直しや資産運用を組み合わせることで、家計全体を最適化できることを解説しました。

「節約=我慢」と考えるのではなく、支出を賢く管理することが、生活の質を落とさずに家計を改善する鍵になります。

では、実際にどのように行動すればよいのでしょうか?今日からすぐに実践できる3つのアクションを紹介します。

今日からできる3つのアクション

家計簿アプリを使って支出を見える化

家計管理の基本は、まず「どこにお金を使っているのかを把握すること」です。

意外と無駄な出費が多いことに気づくはずです。

例えば、コンビニでのちょこちょこ買いが積み重なると、月1万円以上の出費になっていることもあります。

外食費や食材の買い過ぎなども、記録をつけることで無駄を削減しやすくなります。

家計簿アプリを活用すると、クレジットカードや電子マネーと連携でき、自動でデータが反映されるため手間がかかりません。

食費・保険・資産運用をセットで見直す

節約を長く続けるためには、食費だけでなく、「保険」「資産運用」をセットで見直すことが重要です。

例えば、食費の節約だけでは月3万円程度の効果ですが、保険を見直すことで毎月1万円以上の固定費削減ができることがよくあります。

さらに、その浮いたお金を資産運用に回すことで、10年後、20年後には数百万円の差が生まれる可能性もあります。

以下のステップで、食費・保険・資産運用を効果的に見直しましょう。

1. 食費の無駄をなくす(まとめ買い・特売の活用・宅配サービスの活用)

2. 保険を見直して固定費を削減する(不要な特約を外し、最適なプランに変更)

3. 浮いたお金を資産運用に回す(つみたてNISA・iDeCoなどの活用)

【PR】学費保険を見直すなら…ケンタロウのファミリーファイナンスで紹介したサービスはこちら

➡ ベビープラネットの口コミ・評判を徹底調査!学資保険や子育て世帯のための最適プランとは?

固定費を削減し、浮いたお金を有効活用する

固定費は一度見直せば、その後ずっと支出を減らせるため、節約効果が高いポイントです。

例えば、通信費を見直して格安SIMに変更するだけで、年間5万円以上の節約が可能です。

電気やガスのプランを変更するだけでも、月2,000円以上の節約につながることがあります。

また、「固定費を削減した分をどのように活用するか」も重要です。

単に貯金するだけでなく、運用に回すことで、長期的に資産を増やすことができます。

節約したお金の使い方を決める際は、以下のような選択肢を検討すると良いでしょう。

1. 緊急時の貯蓄として貯める(生活防衛資金)

2. 老後資金として積み立てる(iDeCo・年金保険)

3. 教育資金として確保する(学資保険・ジュニアNISA)

4. 資産運用で増やす(つみたてNISA・投資信託)

【PR】今すぐできる学費保険

➡ ベビープラネットの口コミ・評判を徹底調査!学資保険や子育て世帯のための最適プランとは?

ここまで、食費を見直すことが家計全体の最適化につながることを解説しました。

家計管理をしっかり行えば、無理な節約をせずに生活の質を維持しながら貯蓄や資産形成が可能になります。

ぜひ、今日から「家計簿アプリの導入」「保険の見直し」「資産運用の開始」といったアクションを始めてみましょう。