ごきげんよう。

「ケンタロウのデリバリーキッチン」へようこそ。

※デリバリーキッチンについて知りたい方はコチラより♪

【2025年最新】匠本舗の料亭おせちを9月末までの早期予約で最大22,000円引き!!

年末が近づくと、「本当にお得な早期割引はいつまで?」「どのサイズを選べば家族にちょうどいい?」と悩みますよね。

結論、匠本舗の料亭おせちは“9月末まで”の早割が最も有利になりやすく、最大22,000円OFFが狙えます。

そして、在庫が潤沢な初期に選べる幅が広いため、忙しい平日でも迷わず決められます。

ちなみにとある家庭のお話し…(30代サラリーマン・共働き)には生後9か月の子供がいるご家庭の話し。

まず、年末の台所は“時短と節約”が命題です。

次に、手間を省きつつ見栄えも妥協したくない。

さらに、来客予定があると失敗は避けたい。だからこそ、早割で計画的に予約しておくのが合理的です。

本記事では、まず

「早割スケジュール(例:第1弾は9/30頃までが目安)」と割引が大きくなる傾向を整理し、次に最大22,000円引きを逃さないチェックリストを提示します。

さらに、家族人数・好み・冷蔵庫事情からのサイズ選び、加えて支払や配送日指定の注意点を具体策とともに紹介。

つまり、最短5分で「どれを・いつ・どう買うか」が決まるよう導きます。とはいえ、人気セットは早々に完売することも。

だからこそ、9月末までの意思決定が鍵になります。

この記事でわかること:

・早期割引の期限と割引幅の目安(例:第1弾は9/30頃までが一般的)

・人数別の選び方と失敗しにくい容量感

・売り切れ・価格変更・配送指定の注意点(結果として、後悔ゼロの年末準備へ)

なお、価格や在庫、割引額は時期で変動します。

最新の正式情報は必ず公式ページでご確認ください。

加えて、本記事は忙しい共働き家庭・子育て家庭に向け、時短・コスパ・満足度の観点から、まず知っておきたい要点を厳選してお届けします。

【注意:このページにはアフィリエイトリンクが含まれています。また、広告に掲載されている「日付け」や「金額」や「サービス」等は掲載されている時期によって内容が変わることがありますので、最新の情報は各サービスの公式サイト(リンク先)でご確認ください。】

- 早期割引の期限と割引幅の目安(2025年・最大22,000円OFFの取り方)

- 人数別の選び方と失敗しにくい容量感(共働き・子育て家庭のリアル基準)

- まとめ:売り切れ・価格変更・配送指定の注意点(9月末までに終わらせる段取り術)

早期割引の期限と割引幅の目安(2025年・最大22,000円OFFの取り方)

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

まず押さえるべき「早期割引(早割)」の全体像:なぜ9月末が分岐点になるのか

結論から言えば、最安値を取りに行くなら9月末までです。

理由は明確で、公式が毎年段階的に価格を引き上げる設計だからです。

販売開始直後は在庫・種類ともに最も豊富で、調達や生産の読みが立つ分だけ値引き幅が大きくなります。

10月に入ると完売が出始め、11月は人気どころの選択肢が急速に減り、12月は価格も配送の自由度も縮小します。

実際に、「9/30が第一弾の最安期限」とする公式ブログの案内や、「12/10で早割終了」の年次告知が繰り返し示されています。

したがって、値引きと選択肢の両取りは9月末までが基本線です。

2025年の早割カレンダー:第1弾(〜9/30)第2弾(〜10/31)第3弾(〜12/10)の違い

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

2025年も、「第1弾:〜9/30」→「第2弾:〜10/31」→「第3弾:〜12/10」という段階設計が基本です。

まず第1弾は値引き額が最大級で、最大2.2万円オフ級の個別商品も登場します。

次に第2弾は値引き幅が縮小し、人気商品の残数が目に見えて減ります。

そして、第3弾は“駆け込み”で、「価格は上がる」「配送の自由度も狭い」という前提での判断が必要になります。

なお、一部の販売チャネルや年次により締切日が微調整されることはありますが、9/30と12/10の山は毎年の公式案内・商品ページで繰り返し確認されています。

第1弾:割引幅が最大化しやすい理由/在庫・ラインナップが最も豊富なタイミング

第1弾が強いのは、販売側が最終数量を見立てる初期局面で需要を前倒しできるからです。

早く予約が集まれば原材料・物流・梱包の手配が最適化し、そのコストメリットを値引きに回せます。

だからこそ、最大22,000円OFF級の価格設計が実現します。

さらに、この段階は“選べる自由”が最大で、家族の人数や味の好みに合わせて細かく選定できます。

迷いがちなご家庭ほど、初期に「候補を3つ」→「比較表で1つに確定」の流れにすると、判断が早くなります。

第2弾:値引きは中程度、人気商品は残数僅少—乗り換え先の考え方

第2弾は、割引は残るが、初期の“伸びしろ”は薄くなる段階です。

完売や残数僅少が増え始めるため、「代替候補を事前に2〜3枠持つ」のが安全策です。

軸は単純で、味の系統、人数帯、到着日の3点を固定し、同価格帯で横スライドすること。

こうすると、写真映えや品目の好みの違いに惑わされにくく、価格改定の影響も最小化できます。

第3弾:実質「駆け込み」—価格・配送・指定日の制約をどう最小化するか

第3弾は、12/10で早割が終わる前提の最終調整です。

ここでの焦点は、価格上昇と配送混雑のダブルリスクをどう抑えるか。

まず、商品ページの早割表記と価格履歴のスクリーンショットを控え、「当日決め切る」運用に切り替えます。

さらに、受け取り日と冷蔵庫スペースを同時に確保しておくと、後工程のストレスが激減します。

年によっては販売チャネルで12月下旬まで段階価格が続く例もありますが、基本は12/10を境に“早割終了→通常価格”と考えるのが堅実です。

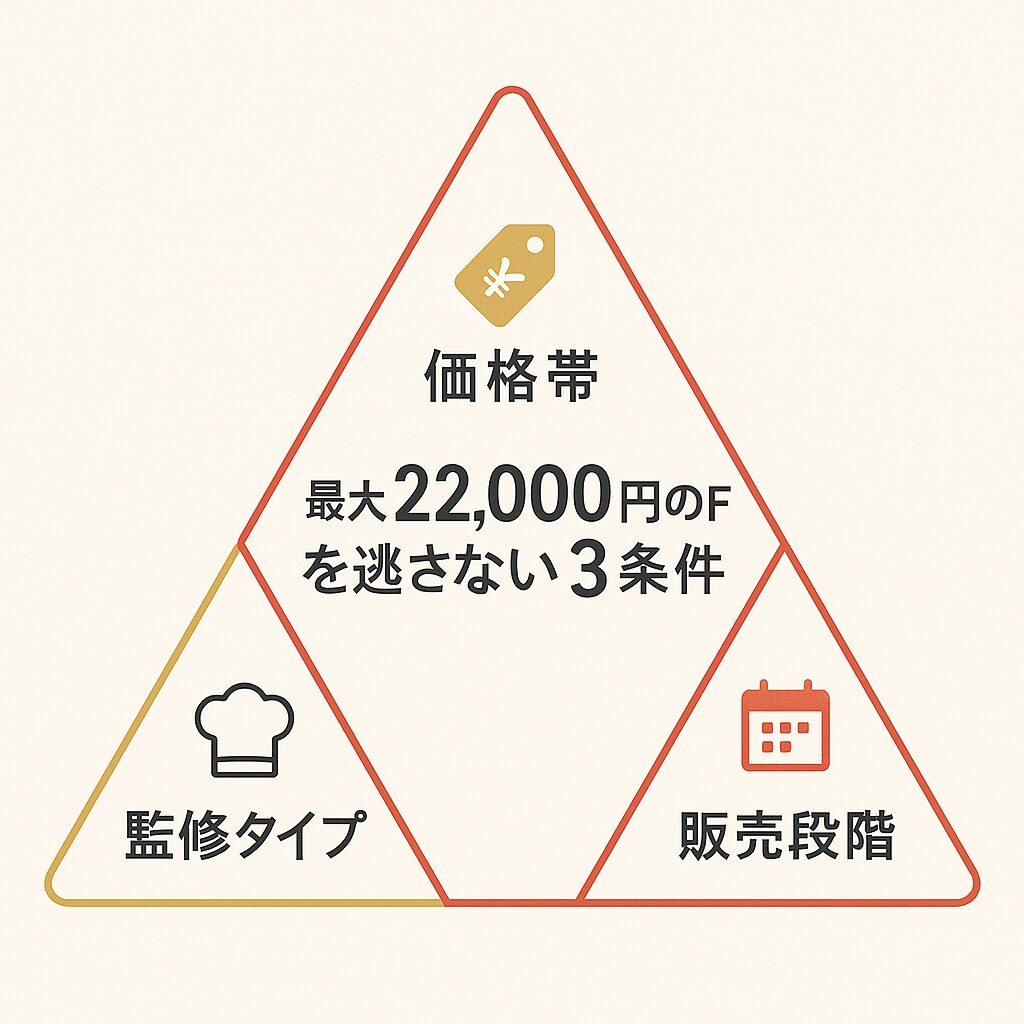

最大22,000円引きを逃さない3条件:価格帯・監修タイプ・販売段階の見極め

大幅割引を確実に取りに行くなら、「商品価格帯」「監修タイプ」「販売段階」の三点を整合させます。

まず価格帯は、3万円台後半〜5万円帯の高付加価値モデルで値引き幅が相対的に大きく働く傾向があります。

次に監修タイプは、和風・和洋・少人数向けなどの仕様差によって総品目数や箱構成が変わり、早割対象の在庫回転も異なります。

最後に販売段階は、第1弾で確定できれば理想ですが、第2弾までに着地できれば実利は十分です。

2025年の実例でも、9/30までに2.2万円超の割引が提示された案件が確認できます。

価格帯別の割引目安早見表:2万円台/3万円台/4万円以上での期待値

2万円台:構成のシンプルさと値引き幅のバランスが良く、第1弾で数千円〜1万円台前半が目安。

第2弾に入ると値引き縮小と完売リスクが同時進行します。

3万円台:選択肢が豊富で、1万円台中盤〜後半の割引を狙いやすい層。

写真映え重視のモデルが多く、来客予定がある家庭と相性が良いです。

4万円以上:2万円超の割引が散見されるゾーン。高価格ゆえに在庫読みに応じて値引きのメリハリが効きやすく、第1弾の意思決定が特に重要です。

監修タイプと仕様差(和風・和洋・少人数向け)の早期割引メリット

和風は定番人気が厚く、人数帯が合えば「第1弾で即決」が功を奏しやすいジャンルです。

和洋は子どもや来客の嗜好差を吸収しやすく、テーブル映えと満足度の両立が狙えます。

少人数向けは品目多め・食べ切り設計が多く、廃棄を抑えたい家庭と相性が良好です。

いずれも早期割引の段階ではバリエーションが揃っているので、「味の傾向×人数×到着日」の三条件で素早く絞り込みましょう。

早割の「落とし穴」チェック:価格改定、完売、配送キャパ、支払い期限

価格は一定ではなく、販売段階の切り替え日や在庫状況によって更新されます。

直近の年では、9/30→10/1→12/10→12/11〜の切替で、値引きが縮み通常価格に戻る流れが確認できました。

ページ上のカウントダウンや注意書きを見逃さず、切替当日より前日に決めるのが安全です。

価格変動のパターンと告知タイミング—どこで気づけるか

価格切替は、商品ページの早割表、注記、カウントダウンで事前告知されるのが通例です。

一方で、完売のスピードは商品ごとに異なるため、「お気に入り登録」「ブックマーク」をして1日1回の短時間チェックを習慣化すると取りこぼしを防げます。

在庫表示の読み方:「残り○点」「入荷予定なし」のリスクサイン

在庫表示は単なる数ではなく、配送キャパや調達状況の裏返しでもあります。

「残りわずか」表記が続く場合、代替候補を並走で比較しながら、当日中の意思決定を意識しましょう。

特に第2弾以降は、写真映え優先のモデルから埋まる傾向が強く、人数帯の合致を最優先に切り替えるのが実利的です。

支払い・キャンセル規定の基礎—早期割引適用後の注意点

価格面で優位でも、支払い方法と変更期限を押さえておかないとトラブルの元です。

近年は「10/31まで変更・キャンセル可」といった運用が案内されており、先に押さえて後から最終調整する買い方がしやすくなっています。

ただし、期限越えは適用外になりやすいので、家族の予定確認は切替日の前倒しで行いましょう。

早期割引と実質負担をさらに下げるワザ:ポイント、同梱、冷蔵・冷凍の選択

名目の割引だけでなく、ポイント還元や送料体系まで含めて“実質負担”を見ます。

公式直販では送料・代引き手数料が無料の訴求があるため、早割価格+諸費用ゼロの組み合わせで、競合より総額で優位になるケースが目立ちます。

また、冷蔵(生おせち)中心のため解凍リードタイムが不要で、年末の調理時間を短縮できます。

冷凍品との比較では、当日の手間が最も小さくなる設計が時短家庭には響きます。

還元と送料の相殺ロジック:実質価格を見える化する

例えば、22,000円OFFのモデルを第1弾で購入し、送料・代引手数料ゼロの条件で受け取ると、総額の安定性が高まります。

比較は単純に見えて意外と難しく、「定価−早割−ポイント+送料+手数料」を一列で可視化するとブレません。

特に複数台購入や来客増を見込む家庭では、1台あたり実質単価を比較軸に据えるのが失敗しないコツです。

冷蔵/冷凍の違いと年末スケジュールへの影響

冷蔵おせちは、解凍不要・盛付け負担が小さいという時短性が最大の魅力です。

一方で、冷蔵庫の空き容量は前日から確保する必要があるため、野菜室やドアポケットの整理を含めて逆算すると安心です。

冷凍に比べて“食べ頃”の管理がしやすく、複数世帯での持ち寄りにも相性が良好です。

年末の台所を短時間で仕上げたい共働き家庭ほど、冷蔵×早割の組み合わせにメリットがあります。

【テンプレ】5分で予約完了:早割の最短導線(商品選定→支払い→指定日)

時間をかけずに決めるなら、候補3つを並べて「人数・味・到着日」で即比較し、第1弾のうちに1つへ確定させます。

次に、支払い方法と変更期限を確認し、家族の合意をとったらその場で決済。

最後に、受け取り可能な日程を押さえ、冷蔵庫内の事前整理をToDo化します。

ここまでを同一セッションで完了させると、価格切替や完売の不確実性から距離を置けます。

価格・締切・在庫・配送は毎年更新されます。

この記事は2025年の一般的な傾向を整理したもので、最終判断は各商品ページの最新表示をご確認ください。

人数別の選び方と失敗しにくい容量感(共働き・子育て家庭のリアル基準)

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

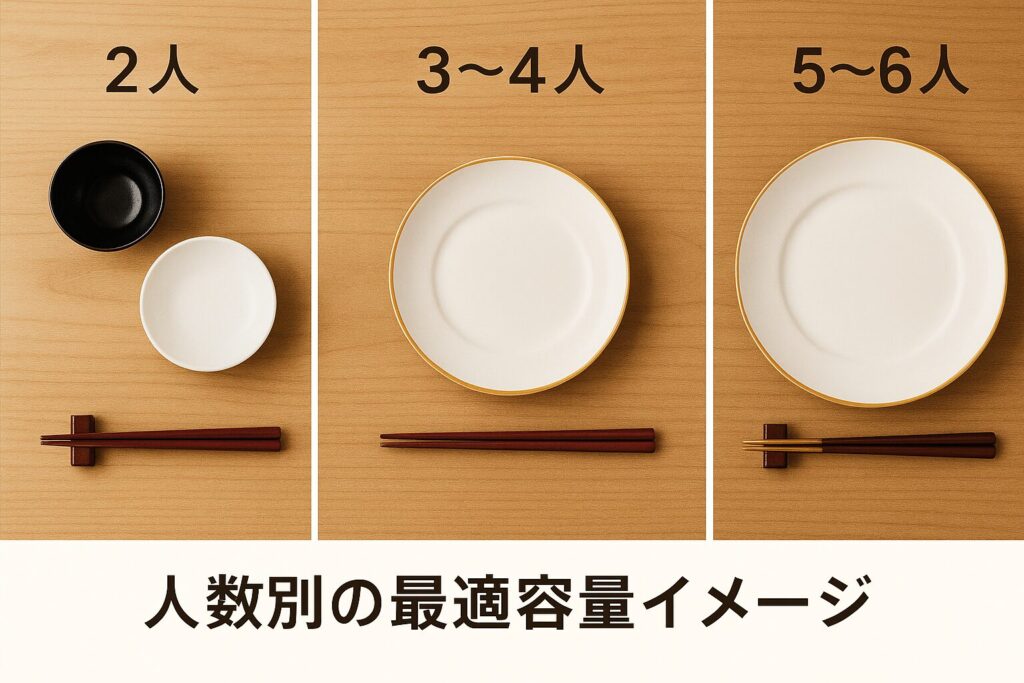

人数×食べる量で決める基本式:1人あたりの“満足量”と見た目のバランス

結論は単純で、「人数」×「滞在時間」×「主食の有無」で必要量はほぼ決まります。

まず主食(お雑煮・おにぎり・寿司など)をしっかり用意するなら、おせち本体は“多品目・薄盛り”が正解になりやすく、逆におせちが食卓の主役になるなら、“食べ応え重視で容量多め”を選ぶべきです。

さらに、写真映えとの折り合いも重要で、テーブルに置いた時の「高さ・段数・彩り」が満足度を左右します。

早期割引のうちは同一価格帯でも段数・品目が幅広く選べるため、見た目と実量のバランスをとりやすいのが利点です。

「見栄え優先」か「食べ応え優先」か—写真映えと実食の折り合い

家族写真や来客の多い家庭では、段数が多く彩り豊かなタイプが映えます。

ただ、写真映え重視のモデルは一品あたりの量が控えめなことも多く、主食や汁物で満腹ラインを補う設計が必要です。

一方で、食べ応え優先なら、肉料理や海老など“主菜級”が多い構成を選ぶと満足度が跳ね上がります。

どちらを選んでも、早期割引の段階で比較検討すれば、同じ予算で完成度の高い組み合わせに到達できます。

甘味・塩味・魚卵・肉系の好み分布を事前ヒアリングするコツ

家族の嗜好は必ず揺れます。

甘味(黒豆・栗きんとん)/塩味(昆布巻・田作り)/魚卵(数の子・いくら)/肉系(ロースト・煮物)の四象限で好き嫌いを早めに可視化すると、“残りがち”のリスクを下げられます。

特に子どもがいる家庭では、甘味と肉系の比率が高いセットを選ぶと、当日の食卓がスムーズになりやすいです。

アレルギー表記や原材料は商品ページで必ず確認し、魚卵・甲殻類・ナッツなどは個別に配慮を入れてください。

2人家族・夫婦+乳幼児:少量多品目×翌日リメイク前提が正解

小世帯では、“少量多品目”が最適です。

理由は明快で、「飽きずに食べ切れる」からです。

乳幼児が同席する場合は、大人が取り分けられる安全な品目を中心にしつつ、味付けの濃淡に幅があるセットだと配膳がスムーズです。

早期割引の初期はこのサイズ帯の選択肢が豊富なため、見た目の豪華さと実用量の両立が図れます。

目安容量/品目数の指針と“食べきり”設計

目安として、二人で一夜に完結するなら量は控えめで十分です。

三が日に分散するなら、「初日は祝い肴中心→翌日はリメイク」の計画が無駄を減らします。

品目数は多い方が食卓に変化が出るため、少量×多品目の構成を優先すると満足度が上がります。

早期割引期間は同一価格でも品目差が大きく、吟味の価値があります。

年末年始のスケジュール別:12/31単発か三が日ゆる食べか

12/31の一食で締めたいなら、盛り付けが映える少量タイプが扱いやすいです。

三が日にかけてゆるく食べ進めるなら、味の濃淡と主菜の比率がポイントで、二日目は汁物やご飯ものに寄せると残りが活用しやすくなります。

冷蔵庫の容量と来客予定を合わせ、受け取り日と在庫の“谷”を避けるためにも早期割引のうちに確定するのが安全です。

3〜4人家族:スタンダード帯の“外さない”選び方—人気上位の特徴を逆算

ファミリー帯では、和洋ミックスが安定します。

魚介系・肉系・甘味の三軸が揃うため、嗜好が割れてもテーブルがまとまります。

人気上位の構成を観察すると、肉料理は“切り分けやすい形状”、魚卵は“主張しすぎない量”、甘味は“写真映えするが甘すぎない”が共通項です。

早期割引の段階では同系統でも数モデルから選べるので、来客の有無と子どもの好みを軸に微調整すると失敗が減ります。

子ども(1歳前後〜)が食べやすい品の傾向/避けたい食材例

離乳完了期以降の子どもが同席する場合、やわらかい煮物、薄味の出汁系、細かくほぐせる魚が扱いやすい一方で、魚卵・甲殻類・ナッツ・餅は慎重な取り扱いが必要です。

表示は必ず確認し、小分けで安全に取り分けられる構成を選ぶと安心です。

甘味は控えめを選び、味見を前提に少量から広げるとムダが出ません。

来客1〜2名増の揺れに耐える“余白”設計

人数が読めない年は、中箱+追加一品(ロースト・海老など)の組み合わせが柔軟です。

テーブル幅が限られる家庭でも取り回しやすく、余った場合も翌日のアレンジに使いやすいという利点があります。

早期割引なら追加一品の在庫も潤沢で、価格のコントロールがしやすいのも強みです。

5〜6人&親族集合:大箱or2台持ち?—テーブルサイズと取り回しで決める

大人数の正解は、“大箱一台の存在感”か“中箱二台の取り回し”かで分かれます。

大箱は演出力が高く、配膳回数が減る分だけオペレーションが楽です。

ただし、一部が偏って減ると残量管理が難しくなる側面があります。

中箱二台なら、テーブル左右に同じ皿を置くことで取りやすさが増し、好み別に箱を分ける運用も可能です。

いずれにせよ、早期割引中はどちらの構成も選べるため、家のテーブル幅と座席配置でシミュレーションしてから決めると確実です。

大箱1台のメリット・デメリット(存在感/残量管理)

大箱は、少人数でも映える一枚絵を作れるのが魅力です。

写真と満足感の両方で優位ですが、人気料理に偏りが出たときの不足に備え、別皿の補強を計画しておくとバランスが取れます。

中箱2台のメリット・デメリット(品目被り/盛り付け自由度)

二台構成は、“同時に手が伸びる”動線を作りやすく、混雑を緩和できます。

デメリットは品目被りの可能性ですが、味の系統を分ける(和風/和洋など)と重複感を減らせます。

残った場合の保存や翌日のアレンジも、箱ごとに性格が違う方が扱いやすいです。

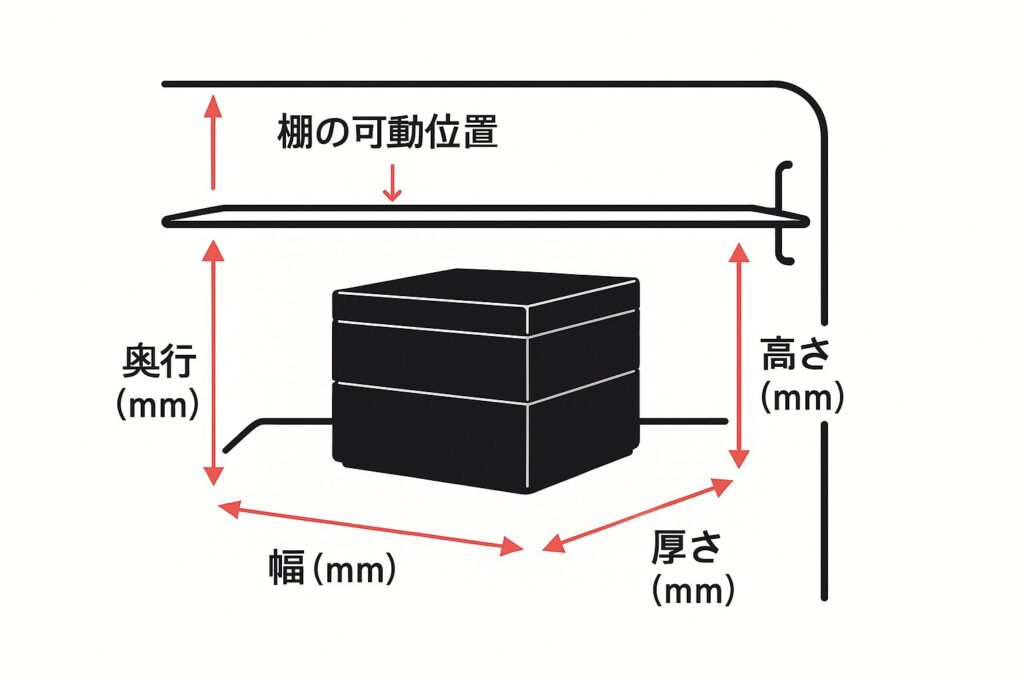

冷蔵庫&キッチン都合で後悔しない:保管寸法・解凍時間・器への載せ替え

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

“容量選び”は、食欲の問題だけでなく、冷蔵庫の棚寸法・冷蔵室の空き・当日の動線で決まります。

まず到着日からの保管場所を確保し、鍋やペットボトルの一時退避まで含めて段取りすると、当日の手間が激減します。

冷蔵タイプなら解凍は不要ですが、箱から器に半分だけ載せ替えると“見た目の密度”が上がり、食べ進みが良くなるという効果もあります。

箱サイズの実寸と庫内レイアウトのコツ

商品ページの外寸表記を確認し、棚の幅・奥行・高さと照らし合わせます。

重箱は段数で高さが変わるため、“段ごとに一時保管する箱”を決めておくと出し入れが快適です。

野菜室に置く場合は結露に注意し、キッチンペーパーとトレーを活用すると安定します。

解凍・盛り付けのタイムライン(前夜/当日朝/直前)

冷蔵中心なら、前夜に内容を確認→当日朝に半分を器へ→直前に主菜を追加の三段階が扱いやすいです。

冷凍品を併用する場合は、前日朝から冷蔵庫でゆっくり解凍を基本とし、常温放置は避けるのが鉄則です。

安全面の表示は必ず従い、加熱や再冷凍の不可などの注意書きを事前に確認してください。

予算別の最適解:2万円台/3万円台/4万円以上の“満足度カーブ”

価格は単なる総額ではなく、“満足度カーブ”で見ると判断が簡単です。

2万円台は“必要十分で多品目”が狙いどころで、初めての家庭や少人数に向きます。

3万円台は構成の自由度が高く、来客を見込む家庭に適した選択肢が豊富です。

4万円以上は食材グレードや主菜の密度が上がり、“年に一度のご褒美”としての満足感が際立ちます。

早期割引なら同じ予算でワンランク上が狙えるため、期日までに確定できるかが分岐点になります。

価格帯ごとの代表的な強み(品目数・素材格・豪華食材の入り方)

2万円台は品目数で満足度を稼ぐ構成が多く、“食べ比べの楽しさ”が魅力です。

3万円台は主菜のバリエーションが充実し、魚介と肉のバランスが取りやすいゾーンです。

4万円以上は数の子・海老・ロースト系の比率が上がり、“一皿の説得力”が際立ちます。

いずれも早期割引の適用で、上位モデルへの手が届くことが最大の恩恵です。

追加購入の是非:単品お取り寄せで不足を補うなら何を足す?

主菜の厚みが欲しければ、ロースト系・焼き物の単品を足すと一気に満足度が上がります。

甘味の偏りが気になる家庭は、果物や小さな和菓子でバランスを取り、器と高さでリズムを作ると写真映えも良くなります。

早期割引のうちは単品在庫も強いので、本体+単品の合算価格で最適解を探すと賢い選択になります。

よくあるミスマッチと回避策:味の傾向・アレルギー・子ども対応

ミスマッチの多くは、味の濃淡・アレルギー・子どもの咀嚼の三点から発生します。

まず、濃い味が続くと飽きやすいので、汁物・白ごはん・サラダを一緒に計画に入れると全員の満足度が平準化されます。

アレルギーは商品ページの表示や原材料欄で必ず確認し、魚卵・甲殻・ナッツは代替品を用意すると安心です。

子どもには、やわらかく、骨や殻を丁寧に除いたものから提供して、安全最優先で進めてください。

魚卵・甲殻・ナッツ等の配慮チェックリスト

数の子・いくら・えび・かに・くるみなどは、原材料欄の記載と注意書きを確認のうえで配膳します。

来客がある場合は、最初にアレルギーの有無をさりげなくヒアリングし、別皿に分ける運用が安全です。

ラベルの保管と写真記録は、後日の共有にも役立ちます。

甘辛バランス調整の小ワザ(黒豆・栗きんとん・ロースト系)

甘味が強い場合は、塩気のある焼き物・酢の物を隣に配置し、汁物で口をリセットすると全体が整います。

逆に塩味が勝つときは、黒豆・栗きんとん・伊達巻を少量ずつ挟むとペースが保てます。

盛り付けの順番と器の高さだけで、満足度は驚くほど変わるので、ぜひ意識してみてください。

まとめ:売り切れ・価格変更・配送指定の注意点(9月末までに終わらせる段取り術)

【注意:当ブログ内の画像は「イメージ画像」となっていますので、ご了承ください。】

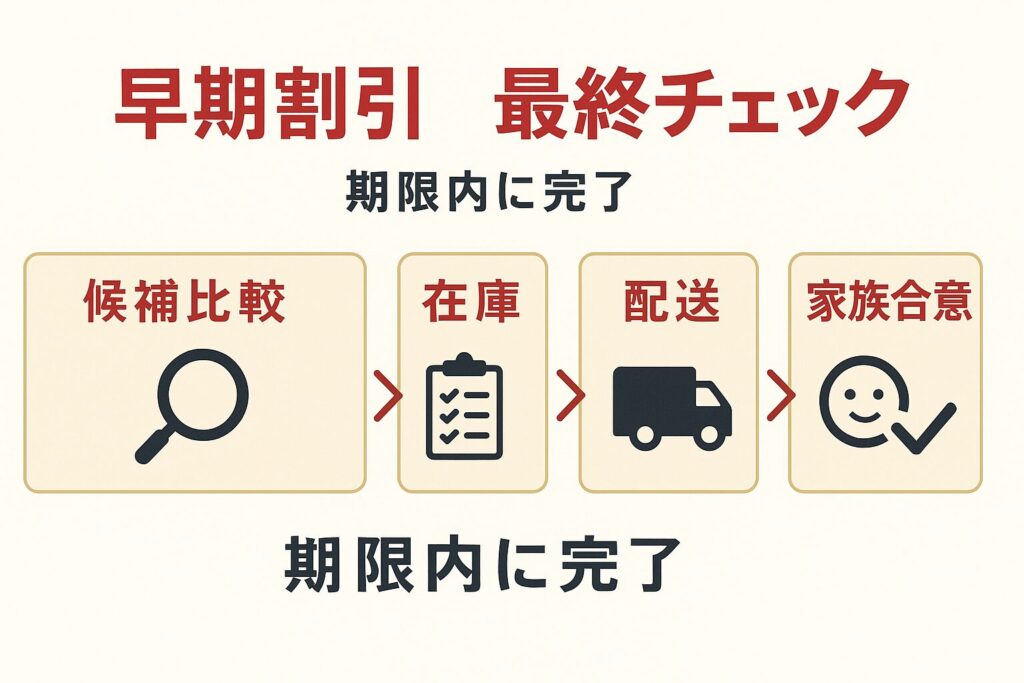

9月末までの「早期割引」実行チェックリスト(5項目)

結論を先に。

9月末までに「候補を3つ→在庫と割引を確認→配送日を確保→支払い条件を確認→家族合意で決済」の流れを一気通貫で完了させると、価格上昇と売り切れの両リスクを同時に避けられます。

まず商品候補は味の系統と人数帯で三点に絞り、同一価格帯での比較に寄せると判断が速くなります。

次に商品ページの在庫表示と早期割引の表記を確認し、割引適用中のタイミングでカートに入れて配送希望日を確定します。

さらに支払い方法(カード/代引など)と変更可能期限を把握し、家族のスケジュールと冷蔵庫の空き状況をすり合わせたうえで、その日のうちに決済まで到達させるのが鉄則です。

商品候補の短縮リスト化/在庫・割引率の確認/配送希望日の確保

はじめに、「和風」「和洋」「少人数向け」の三軸からテーブル映えと実量の折り合いがよい型をそれぞれ一つずつ選びます。

続いて、各商品の在庫表示と早期割引の値引き額を確認し、同じ価格帯の中で“割引後の実質額”を見比べます。

さらに年末の受け取りが集中するため、第一希望の配送日が空いている時点で押さえることが重要です。

後から迷っても配送枠は戻りにくいので、候補と配送だけは先に確保しておくと安心です。

支払い方法とキャンセル規定の再確認/家族合意形成のポイント

割引の恩恵を最大化するには、決済方法の手数料やポイント還元まで含めて比較する視点が欠かせません。

カードのポイントや公式の送料条件が実質の支払額を左右するため、「定価−早期割引−ポイント+手数料」で総額をメモし、そのうえで家族の予定と味の好みを短時間で擦り合わせます。

特に子どもが同席する場合は、食べやすい品(やわらかい煮物、薄味の出汁系)が含まれているかを先に確認すると、合意形成がスムーズです。

売り切れ前提での代替案リストアップ法:同価格帯・同容量・同系統味

人気モデルは早い段階で売り切れます。

したがって、同価格帯・同容量・同系統の味を持つ“横スライド候補”をあらかじめ用意しておくと失敗しません。

まず価格帯を固定し、次に人数帯を一致させ、最後に味の傾向(魚介寄り、肉寄り、甘味控えめなど)を合わせます。

こうして優先順位を決めておくと、在庫が消える瞬間でも数分で切り替えが可能になり、早期割引の適用チャンスを取り逃しにくくなります。

代替候補の優先順位づけテンプレ(味→人数→到着日)

判断手順は単純です。

まず味の好みを優先し、次に人数帯が合致しているかを確認し、最後に到着日が確保できるかを見ます。

結果として、選択肢が複数あっても迷いが短時間で収束し、家族の満足度を損なわずに確定できます。

なお、到着日の調整に融通が利く家庭は、味と人数の一致をより重視するのがおすすめです。

価格変更・早割終了のシグナルを見逃さない:通知・ブクマ・頻度

価格は段階的に切り替わります。

ゆえに、商品ページの告知/カウントダウン/注意書きを日常的にチェックする習慣が重要です。

特に9月末前後と10月末、そして12月上旬は動きが大きくなりやすく、週次→日次→前日という頻度で確認の解像度を上げていくと取りこぼしが減ります。

ブックマークを作って同じ順番で巡回すれば、表示の小さな変化にも気づきやすくなります。

週次→日次→前日チェックの運用ルール

9月中旬までは週に一度の価格・在庫チェックで十分ですが、最終週は毎日確認に切り替えます。

切り替え当日の前夜には、候補3つの価格と在庫のスクリーンショットを確保し、当日は迷いなく発注できる準備を整えます。

こうした運用は数分で完了し、早期割引の最適額を取りこぼしにくくする現実的な手段です。

配送指定と受け取り失敗対策:年末の宅配混雑を前提にする

年末の物流は混み合います。

だからこそ、受け取り可能な日程の中で最も余裕のある時間帯を第一希望に設定し、家族の在宅状況と照合しておきます。

さらに、保冷スペースの確保を前日までに終えておくと、当日の動線が格段にスムーズです。

受け取りが難しい場合は、家族の誰が受け取るかを事前に役割分担し、連絡手段を一つに統一するとミスが減ります。

不在時の受け取り代替(家族・置き配不可時の対処)/時間帯指定の最適解

冷蔵品は基本的に置き配に向きません。

不在が想定されるなら、家族・親族・近居の受け取り協力を事前に取り付け、最寄りの実家や兄弟宅を仮の受け取り先にする選択も現実的です。

時間帯指定は、夕方〜夜の在宅率が高い枠が無難ですが、調理や盛り付けの段取りを踏まえ、到着直後に半分だけ器へ出すなどのマイクロ段取りで負担を軽くできます。

よくある質問(FAQ):解凍方法/味付けの傾向/保存可能日数/リメイク術

まず解凍について。

冷蔵中心のおせちは解凍不要ですが、冷凍品を併用する場合は、前日朝から冷蔵庫でゆっくり解凍するのが基本です。

味付けは祝い肴の甘味と主菜の塩味でメリハリがつくため、汁物と白ごはんを合わせると全員の満足度が平準化します。

保存は表示に従うのが大前提で、未開封の冷蔵状態を維持し、開封後は早めの消費を心がけます。

リメイクは、黒豆や栗きんとんを少量ずつ使い、雑煮、ちらし寿司、サンドイッチに展開すると、翌日以降も飽きずに食べ切れます。

三が日の楽しみ切りアイデア:雑煮・ちらし・サンド等の二次活用

二日目は雑煮に主菜を少量トッピングして風味を変え、三日目は酢飯に甘味や海老を散らしてちらし寿司に。

パン派の家庭は、ロースト系を薄切りにして野菜と挟み、ホットサンドにすれば、子どもも大人もテンションが上がります。

飽きを避けながら食品ロスも抑えられるため、早期割引で確保した一台を最後まで楽しめる運用になります。

最後の一押し:9月末までに「早期割引」で最大22,000円OFFを取るためのアクション

迷っている間に価格は動きます。

ゆえに、本日中に候補3つをブックマーク→在庫と割引を確認→配送日を押さえるの三段をまず完了させましょう。

次に、支払い方法の手数料とポイントを計算し、家族の合意を取ったらその場で決済へ。

ここまで進めば、最大22,000円OFF級の早期割引を確保しつつ、年末のキッチン運用も軽くなります。

結果として、テーブルの満足度、当日の余裕、そして家計のバランスが同時に整います。

今日やること:候補3つの比較→在庫・割引→予約完了までの手順メモ

最短ルートは、まず公式一覧でテイスト違いの候補を三つ並べ、人数帯と到着可能日を画面上で照合します。

続いて、割引後の価格と在庫表示を確認し、配送日が確保できるモデルを第一候補に。

最後に決済画面で支払い方法を選択し、注文完了の表示をスクリーンショットして家族に共有すれば、準備は整います。

あとは冷蔵庫のスペースを空け、器やカトラリーを前日にセットするだけです。

最新情報はXで発信中!

リアルな声等を @busylifekitchen で毎日つぶやいています!